Analisis IMDI Indonesia dan Implikasinya untuk Pendidikan dalam Kerangka SDGs

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah mengalami akselerasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan pemahaman saya, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) menjadi salah satu alat ukur komprehensif yang memberikan gambaran tentang kematangan ekosistem digital di berbagai wilayah Indonesia. Data IMDI tidak sekadar menunjukkan angka-angka statistik, tetapi juga menyiratkan potret kesiapan masyarakat dalam menghadapi era transformasi digital—sebuah prasyarat penting untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya di bidang pendidikan.

Seperti pepatah mengatakan, “sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui.” Demikian pula, upaya peningkatan kapasitas digital masyarakat berpotensi menghasilkan dampak multidimensi terhadap berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, termasuk pendidikan yang berkualitas dan inklusif.

Dinamika Indeks Masyarakat Digital Indonesia: Sebuah Perjalanan Transformatif

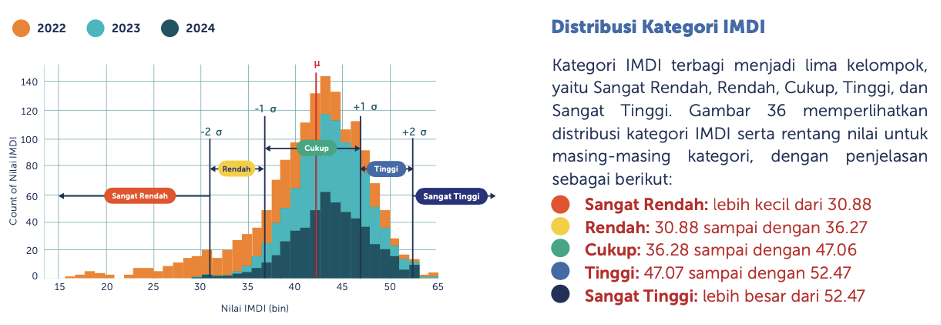

Data IMDI 2024 memperlihatkan kategorisasi masyarakat digital dalam lima kelompok: Sangat Rendah (di bawah 30.88), Rendah (30.88 hingga 36.27), Cukup (36.28 hingga 47.06), Tinggi (47.07 hingga 52.47), dan Sangat Tinggi (di atas 52.47). Tren yang terlihat dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan pergeseran progresif—semakin berkurangnya proporsi pada kategori Sangat Rendah dan Rendah, disertai peningkatan pada kategori Cukup, Tinggi, dan Sangat Tinggi.

Fenomena ini mencerminkan trajektori positif dalam pengembangan kapasitas digital masyarakat Indonesia. Dari pengalaman yang relevan, transformasi semacam ini tidak terjadi secara instan, melainkan merupakan hasil dari intervensi sistematis berbagai pemangku kepentingan—pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.

Namun, seperti menerawang kepingan puzzle yang belum lengkap, pertanyaan yang muncul adalah: apakah peningkatan indeks ini telah terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, atau masih terpusat di kawasan-kawasan tertentu?

Disparitas Regional: Tantangan Pemerataan Digital

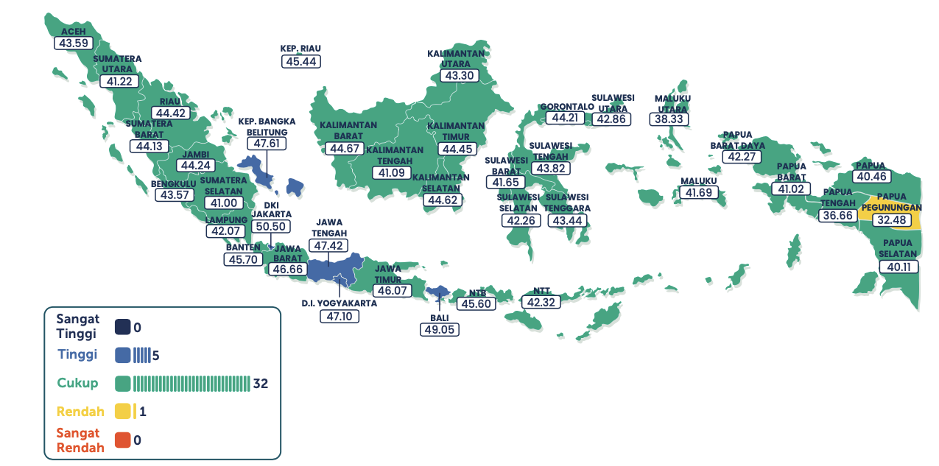

Peta distribusi nilai IMDI provinsi menyajikan narasi yang lebih kompleks. Terlihat jelas adanya kesenjangan digital antar wilayah, dengan konsentrasi skor tinggi di pulau Jawa dan beberapa pusat ekonomi di luar Jawa, sementara daerah Indonesia bagian timur cenderung memiliki skor yang lebih rendah.

Situasi ini mengingatkan pada konsep “digital divide” atau kesenjangan digital—suatu fenomena di mana akses dan pemanfaatan teknologi digital tidak terdistribusi secara merata di antara kelompok demografis atau geografis yang berbeda. Dalam konteks SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas, kesenjangan ini berimplikasi pada ketimpangan akses terhadap sumber belajar digital, yang pada gilirannya dapat memperburuk kesenjangan pendidikan yang telah ada.

Mari kita bayangkan skenario hipotetis: seorang siswa di provinsi dengan IMDI “Sangat Tinggi” memiliki akses terhadap beragam platform pembelajaran daring, konektivitas yang stabil, dan lingkungan yang mendukung literasi digital. Sementara itu, rekannya di provinsi dengan IMDI “Sangat Rendah” mungkin masih berjuang dengan infrastruktur dasar seperti listrik dan internet, apalagi memanfaatkan sumber belajar digital yang berkualitas. Bukankah ini menggambarkan tantangan mendasar dalam mewujudkan SDG 4.1 tentang akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas bagi semua?

IMDI dan Literasi Digital: Fondasi Pendidikan Abad 21

Dalam diskursus pendidikan kontemporer, literasi digital telah menjadi komponen krusial dari kompetensi abad 21. Literasi ini bukan sekadar kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat digital, tetapi juga mencakup dimensi kognitif, sosial, dan etis dalam menavigasi lanskap informasi digital.

Indeks Masyarakat Digital yang makin membaik mengindikasikan peningkatan kapasitas masyarakat dalam dimensi-dimensi tersebut. Hal ini sejalan dengan target SDG 4.4 yang menekankan peningkatan jumlah pemuda dan orang dewasa dengan keterampilan relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan layak, dan kewirausahaan.

Tak dapat dipungkiri, dunia kerja masa depan akan semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Bahkan dalam bidang yang secara tradisional kurang terkait dengan teknologi pun, keterampilan digital dasar telah menjadi prasyarat. Seperti ungkapan “zaman now,” yang telah menjadi bagian dari leksikon sehari-hari, menggambarkan realitas kontemporer yang tak terpisahkan dari dimensi digital.

Transformasi Pedagogis: Melampaui Digitalisasi Konvensional

Peningkatan IMDI membuka peluang untuk transformasi pedagogis yang lebih fundamental—melampaui sekadar digitalisasi metode konvensional. Berdasarkan trend yang terlihat, terdapat momentum untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih personalized, collaborative, dan inquiry-based dengan memanfaatkan teknologi digital.

SDG 4.c menekankan pentingnya meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara berkembang. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas digital guru menjadi imperatif. Seorang pendidik dengan literasi digital yang mumpuni tidak hanya dapat mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran secara efektif, tetapi juga membimbing peserta didik dalam mengembangkan kompetensi digital mereka sendiri.

Namun, terlepas dari potensi tersebut, terdapat risiko terjebak dalam “solutionism teknologi”—keyakinan bahwa teknologi digital secara otomatis akan menyelesaikan permasalahan pendidikan yang kompleks. Bukankah kita perlu memikirkan ulang tentang bagaimana teknologi dapat menjadi enabler, bukan tujuan akhir, dalam transformasi pendidikan?

IMDI dan Inklusi Digital: Tidak Meninggalkan Siapapun

Prinsip “tidak meninggalkan siapapun” (leave no one behind) merupakan esensi dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Dalam konteks IMDI, prinsip ini berarti memastikan bahwa peningkatan kapasitas digital mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok marginal dan rentan.

Data distribusi kategori IMDI menunjukkan bahwa meski terjadi peningkatan, masih terdapat proporsi signifikan dalam kategori “Sangat Rendah” dan “Rendah.” Kelompok ini berisiko tertinggal dalam era digital, terutama dalam mengakses peluang pendidikan yang dimediasi teknologi. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya intervensi targetted yang berfokus pada kelompok-kelompok tersebut.

SDG 4.5 menuntut penghapusan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses setara ke semua tingkat pendidikan bagi kelompok rentan. Dalam lanskap digital, hal ini diterjemahkan sebagai kebijakan dan program yang secara khusus mengatasi kesenjangan digital berdasarkan gender, disabilitas, status sosio-ekonomi, dan lokasi geografis.

Ketahanan Digital: Memperkuat Ekosistem Pendidikan

Pandemi COVID-19 telah menjadi katalisator yang mempercepat digitalisasi pendidikan, sekaligus mengekspos kerentanan dalam ekosistem pembelajaran. Dari pengalaman ini, muncul kesadaran tentang pentingnya membangun “ketahanan digital” (digital resilience) dalam sistem pendidikan—kemampuan untuk beradaptasi dengan disrupsi dan memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

Peningkatan IMDI dari tahun ke tahun yang terlihat pada data menunjukkan perkembangan positif dalam aspek ini. Namun, seperti puzzle yang belum lengkap terselesaikan, masih banyak komponen yang perlu dioptimalkan—infrastruktur, konektivitas, perangkat, konten digital yang berkualitas, dan kapasitas pengguna.

SDG 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Membangun ketahanan digital dalam pendidikan memerlukan kolaborasi multi-stakeholder—pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas internasional. “Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”—pepatah klasik yang menggambarkan esensi kerjasama dalam menghadapi tantangan besar.

Menuju Lanskap Digital yang Inklusif dan Berkelanjutan

Data IMDI memberikan gambaran tentang perjalanan Indonesia menuju masyarakat digital yang lebih matang. Tren positif yang terlihat memberikan optimisme, namun juga menggarisbawahi tantangan yang masih perlu diatasi—terutama dalam konteks pemerataan kapasitas digital antar wilayah.

Dalam kaitannya dengan SDG 4, peningkatan IMDI membuka peluang untuk akselerasi pencapaian pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan pengembangan infrastruktur digital, penguatan kapasitas pengguna, peningkatan konten digital edukatif, dan reformasi kebijakan yang mendukung ekosistem digital yang inklusif.

Sebagai penutup, pertanyaan reflektif yang perlu kita renungkan: sudahkah kita memanfaatkan momentum peningkatan kapasitas digital ini untuk mendisrupsi model pendidikan konvensional yang cenderung memperkuat ketimpangan, atau kita hanya sekedar “mendigitalkan” status quo? Jawabannya akan menentukan apakah transformasi digital benar-benar menjadi katalis bagi pencapaian SDG 4, atau justru memperlebar kesenjangan yang telah ada.

Referensi

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). Diakses dari https://imdi.sdmdigital.id/